「身体を整えて」から「動く」ことで「コンディショング、ライブパフォーマンス」を高め、快適な毎日を過ごせるように、セッション(手技×マシンピラティス)をご提供しています。

今回は脊柱管狭窄症について、少しでも分かりやすく伝わるように記事を書いていけたらと思います。今回も私自身が論文や書籍を読んで勉強になった部分を抜粋して、脊柱管狭窄症についての理解を深めるために役立てて下さい。

<脊柱管狭窄症とは>

それでは早速ですが、まず初めに脊柱管狭窄症とは病名ではなく症候群の1つとなります。この症候群と言うのは、原因がはっきりしないものの様々な要素によって症状を引き起こしている状態を指します。私自身が1番しっくりくるところで言うと、廃用症候群という言葉があります。

廃用という言葉は「動かない・使わない」などと言った意味合いで使用されていて、これに症候群が付いてくると、「動かないor使わないことによって、さまざまな症状が引き起こされています」という状態を指します。

これで症候群という言葉について、理解が進んだところで本題である脊柱管狭窄症の定義について論文から抜粋させて頂きます。北米脊椎学会(North American Spine Society:NASS)が2013年に公表した腰部脊柱管狭窄症のガイドラインでは「腰椎において神経組織と血管スペースが減少することにより、腰痛はあってもなくても良いが、殿部痛や下肢痛がみられる症候群」と定義されています。

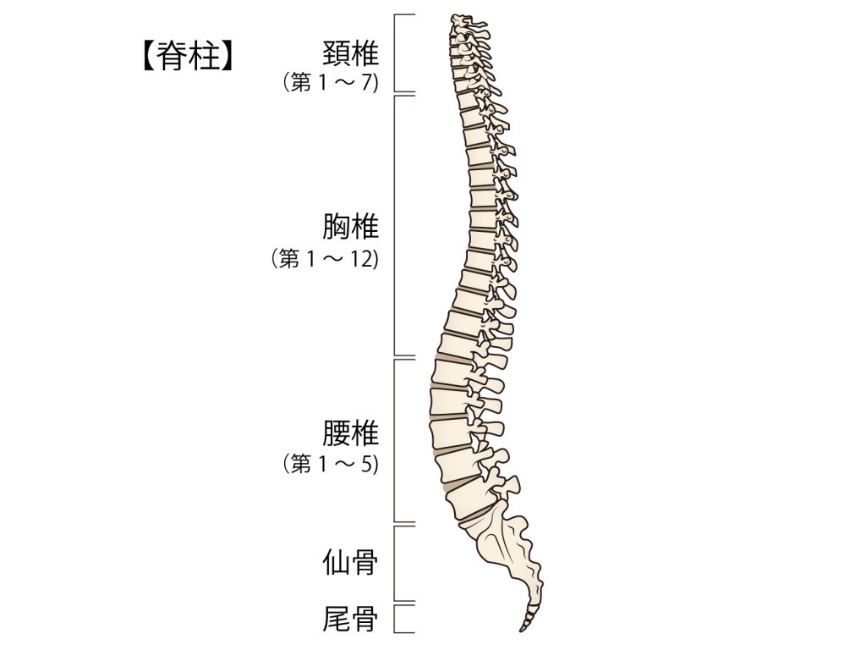

上記では腰部脊柱管狭窄症という物の定義について説明しましたが、脊柱管狭窄症とは脊柱管と呼ばれるトンネル状の構造でどの部位が狭窄しているかによって、名称が分けられています。先ほども説明した腰部脊柱管狭窄症は脊柱管の腰部で狭窄している状態を指し、その他にも頸部・胸部・広範脊柱管狭窄症などがあります。脊柱管は以下の図1を参照に椎体と言われる、積み重なっている骨の塊の後方に構成されたトンネル構造になります。

図1.脊柱の構造

<脊柱管狭窄症の原因>

次に脊柱管狭窄症を引き起こす原因についても論文から紹介していこうと思います。腰部脊柱管を構成する黄色靭帯の肥厚や椎間板膨隆(椎間板ヘルニア合併例)、椎間関節の変性、骨棘形成などさまざまな原因が存在します。上記の原因は先天性(発育性)や後天性(主に変性・合併・医原性、外傷があります)の2つに分類されます。

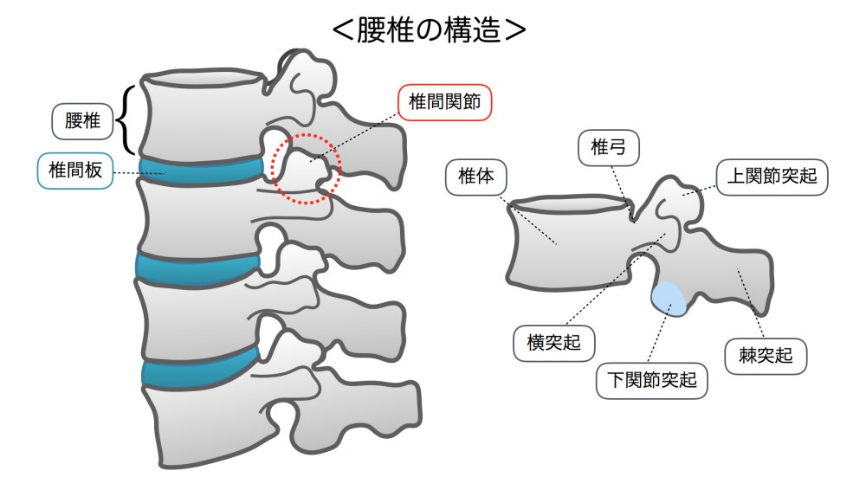

黄色靭帯とは図1を基にして説明すると、椎体の後方には椎弓と呼ばれる骨の出っ張りが存在し、この椎弓同士をつなげるような形で存在するのが黄色靭帯になります。そしてもう1つの椎間関節については図2を参考にして説明していきます。

まず2つの椎体が積み木のように重なる構造が繰り返されて、脊柱を構成していることは、もう皆さん理解されていると思います。実は椎体の後方には小さな上関節突起と下関節突起と言う構造が存在しており、この上関節突起と下関節突起が噛み合うことで形成されるのが椎間関節なのです。例えば図2の1番上にある椎体の下関節突起と2番目の椎体の上関節突起が噛み合い、1つの椎間関節を構成するという形になります。

図2.腰椎の構造

<脊柱管狭窄症の特徴的な症状>

それでは最後に脊柱管狭窄症の特徴的な症状について論文から抜粋していこうと思います。先ほどの定義でも触れましたが、下肢痛・しびれによって引き起こされる神経性間欠跛行があります。間欠跛行とは、「歩行により下肢の疼痛・しびれ・脱力が出現、あるいは増強し、歩行困難になる。しばらく休息すると症状は消失あるいは減弱し歩行可能となるが、また歩行すると同様の症状が出現する現象」と定義されています。

その他には、下肢・会陰のしびれ、脱力、膀胱直腸障害も存在します。これらは脊柱管狭窄症によって神経組織に物理的圧迫とそれに伴う血流障害の関与が影響しているとされています。しびれや異常感覚は時間の経過とともに移動したり、範囲が拡大したりする”sensory march”という現象も特徴的とされていますが、必ずみられる症状ではないようです。

<まとめ>

いかがでしたでしょうか。今回は脊柱管狭窄症について書かせて頂きました。毎度のことですが病気や症候群というものについて書く際は、分かりやすく書くように意識しているのですが、それでも難しい内容になってしまったかなと思います。そして最後まで読んで頂いた方には1つの疑問が浮かんでくるのでは無いかと思っています。「脊柱管狭窄症とヘルニアって何が違うの?」という疑問です。

実際に原因の項目でも触れましたが、脊柱管狭窄症という物の中にヘルニアが混在しているケースもあり、違いを明確にするのが非常に困難な場合も存在します。症状もヘルニアと似ている部分があり、「なにをすれば効果的な予防になるのか?」というのも掴みにくいと思います。

今後、脊柱管狭窄症に効果的な運動という形で記事を書こうと思っていますのでそちらも読んで頂ければと思います。ですが、実際に現場では運動を指導している中で対象者の症状変化を中心に考えているため、「これをすれば万事解決」ということを説明するのが難しいと先にこちらの記事で書いておこうと思います。

この記事が少しでも脊柱管狭窄症を理解する手助けになれば幸いです。最後まで読んで頂きありがとうございました。

Basis~からだのメンテナンススタジオ~ 新田

参考引用文献

1) Masabumi Miyamoto, Yoshikazu Genbum et al.: Diagnosis and treatment of lumbar spinal canal stenosis.: J Nippon Med Sch.: 2002 Dec;69(6).

2) North American Spine Society : An evidence-based clinical guideline for the diagnosis and treatment of degenerative lumbar spinal stenosis(update). Spine J 13 : 734-743, 2013.

3)牧野 孝洋, 米延 策雄: 腰部脊柱管狭窄症の診断と治療. 医学のあゆみ vol.236 No.5:514, 2011.

4)今釜 史郎: 腰部脊柱管狭窄症の病態と治療. 現代医学 60巻 2号: 443-444, 2012.