「身体を整えて」から「動く」ことで「コンディショング、ライブパフォーマンス」を高め、快適な毎日を過ごせるように、セッション(手技×マシンピラティス)をご提供しています。

・本記事から得られるもの、理解できる事

〇「ストレートネック」に効果的な運動が、ある程度理解できる

〇「ストレートネック」を予防する方法が、ある程度理解できる

それでは、さっそく解説していきます!

こんにちは、Basisの新田です。

今回はストレートネックに効果的な運動について、皆様に少しでも分かりやすく伝わるように記事を書いていけたらと思います。今回の記事も私自身が論文を読んでみて参考になった部分を中心に解説していきたいと思います。まず今回の記事を読む前に「ストレートネックについて」という記事も一読していただけると幸いです。そちらの記事の中では、ストレートネックとはどういう物かを詳しく解説しています。今回は運動を中心に解説を進めていきますが、紹介する運動がなぜ効果的なのかを理解するのに役立つと思います。

それでは今回も前置きが長くなってしまいましたが、まずは簡単にストレートネックについて復習してから、運動を解説していきたいと思います。

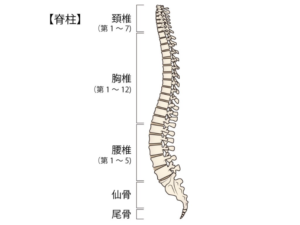

「ストレートネックについて」という記事でも解説させて頂きましたが、以下の図1は人間の脊柱をそれぞれのブロックに分けたものになります。頚椎という部分がいわゆる首と言われる部分になり、この図には表記されていませんが頭・頭蓋骨が頚椎に乗っかるような形で存在しています。頚椎に始まりそれより下には胸椎~腰椎~仙骨~尾骨と積み木のように人間の脊柱は構成されています。

図1.人間の脊柱(背骨)

そしてストレートネックというのは、頚椎のブロックは前方に弯曲しているのが本来の形状ですが、前方への弯曲が減少し真っすぐな形状に変化している状態を指すことを解説させて頂きました。つまり、本来存在する弯曲が減少することで重力に対する抵抗力が減少し、頚椎周辺の筋コンディショニングの低下を引き起こしたり、自律神経なども関連した慢性的な不調を引き起こしたりする可能性があることも解説させて頂きました。

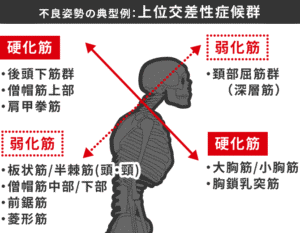

ここまでは復習の内容になりますが、次からは効果的な運動と対象とする筋肉を解説していこうと思います。以下の図は上位交差性症候群で弱化・硬くなる代表的な筋肉ですが、ストレートネックでも同様の筋肉が影響します。図2の姿勢は別名ヘッドフォワードポスチャーとも言われ、頭部が前方へ偏移した状態を指します。

図2.ストレートネックで弱化・硬くなる筋肉

この姿勢でいると、頭部に対しては常に前方へ転がる力(下を向く方向)がかかることは容易に想像できるかと思います。そうすると、図2でいう所の硬化する筋肉にある後頭下筋群・僧帽筋上部・肩甲挙筋などの筋肉が前方に転がる力に対抗しなければならないため、過使用された状態となります。私たちの生活を考えてみると、基本的に前方を向いていることが中心となっています。例えば歩いて移動している最中、常に下を向いているなんてことは少ないですよね。

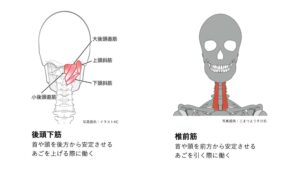

そして姿勢を保つため常に過使用されている硬化筋とは逆に、弱化する筋肉は頸部屈筋群が挙げられます。この頸部屈筋群とは椎前筋とも呼ばれるもので、前頭直筋・外側頭直筋・頭長筋・頸長筋に細分化されますが、その名の通り頸部の前方にある筋肉で頷く動作に作用する筋肉です(図3は簡易表示になります)。椎前筋が弱化する理由として、後方の筋群が常に過使用されている状態(いわゆる収縮状態ですね)でいると、前方にある筋肉は相反性抑制と言われる、弛緩して使わないようにする命令が出され続けている状態になってしまうためです。

図3.頸部屈筋群(椎前筋)と後頭下筋群

つまりストレートネックと言われる状態になると、常に前方へ転がる力がかかる→それを止めるために後頭下筋群が過使用される→椎前筋は弱化する→このサイクルが繰り返される・・・といった負のサイクルが回り続けるため改善には時間が必要なことが多いということです。

ここまで記事を読み進めて頂いた方はおそらく、「椎前筋を鍛えれば良いってこと?」「後頭下筋をストレッチすれば良いじゃない?」という対応策が思い浮かぶことでしょう。もちろん上記の対応策も間違いではありませんし、効果的な方法だと思いますがこれだけでは不十分なことが現場では多く感じられます。ではなぜこの方法では不十分なのかを次の項目では説明させて頂こうと思います。

まず大前提として私たちの身体は図1のような形状をしていて、積み木状に構成されていることを説明させて頂きました。先ほどのようなストレートネックへの対策は頭部+頸部という構造の一部にだけアプローチする形になります。もちろん何も対策をしないより良いのは確かですが、構造として胸椎~腰椎~仙骨・尾骨(今回の記事では骨盤帯として扱います)といった大きな構造が以下には続きますし、こちらの土台がしっかりしていなければ頸部+頭部が土台に乗っかって安定するという構造上、胸椎以下の土台へアプローチしないのはもったいないことが理解できますね。

ここまでの内容で頭部・頸部だけでなく、胸椎以下に繋がる土台へのアプローチも必要であることが理解できたかと思いますので、次の項目からは効果的な運動をいくつか紹介させて頂きストレートネックの進行予防を目的とした、デスクワークの環境設定についても書かせて頂こうかと思います。

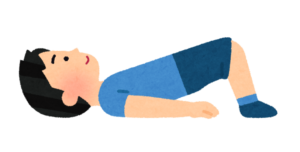

まずは1番の土台である腰椎~骨盤帯に効果的な運動を紹介していきたいと思います。こちらは、ヒップリフトと言う種目になります。この種目は基本的に反り腰が強い方に用いることが多いのですが、現場で良く見かけるのは反り腰→バランスを取るため上半身は猫背の位置を取る(ここまでをセットでオープンシザースシンドロームと呼びます)→さらにバランスを取る形で頭部が前方へ偏移しストレートネックが助長されるといった姿勢を取る事があります。

こちらの運動は骨盤を後傾方向に誘導してくれる、ハムストリングスを収縮させ骨盤を前傾させる広背筋を抑制させる効果が期待できます。この運動を実施する際のポイントですが、持ち上げるという意識よりも背中から徐々に降ろすことが重要です。ですが現場ではハムストリングスを使っている感覚が分からない・腰に力が入っている感じがする・徐々に降ろす感覚が分からないといった悩みが聞かれることも多いため、セルフケアでやってみてしっくり来ない場合は無理しないようにしてください。

図4.ヒップリフト

次に胸椎・肩甲帯に効果的な運動を紹介したいと思います。こちらは、バードドッグという種目になります。この種目は主に腹筋群と前鋸筋を刺激する目的で用いることが多いです。そのほかにも菱形筋群や僧帽筋、多裂筋や大殿筋などに対しても刺激が入ります。なぜ腹筋も刺激する必要があるかと言うと、前鋸筋は腹筋をはじめとした首と肩甲骨を繋ぐ肩甲挙筋とも筋連結をしているため胸椎・肩甲帯の安定性を改善するのに必要不可欠だからです。

図5.バードドッグ

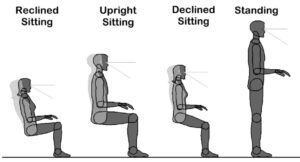

図6.理想的なデスクワーク環境

そして最後にストレートネックを予防するために、図6のUpright Sittingを代表としてデスクワーク中に気を付けるポイントを解説していこうと思います。まずはストレートネックと言うぐらいなので重要なのは首の傾きが15°以内に収まることです。そして、膝の角度は90°前後にして両足とも床に接地させることが重要です。この図で分かりにくい部分ですが、モニターとの距離は40cm程度を保ちましょう。

上記をまとめると①首の傾きは15°以内②膝は90°前後、両足は床に接地する③モニターとの距離は40cm程度に収めることが重要な項目です。この3つを意識すれば、足を接地していることで土台が安定し、首の位置も安定するため記事を読んで頂いた方はこの瞬間から座っている姿勢を矯正していきましょう。

いかがでしたでしょうか。今回はストレートネックに効果的な運動について書かせて頂きました。今回も記事を書きながら改めてデスクワークをする際の環境設定も、予防策として大事だと再認識するきっかけになりました。これからも今回のような記事を書いていきますが、私自身が首の位置やデスクの環境を整備して皆様に少しでも良い情報を届けていければと思います。

ここまで読んで頂いた皆様には今回の内容が少しでもストレートネックを予防する手助けになればと思います。最後まで読んで頂きありがとうございました。失礼いたします。

Basis~からだのメンテナンススタジオ~ 新田

参考引用文献

1) GronG Magazinより:https://grong.jp/magazine/slouch-cause-stretch/

2)Jung Won Kwon, Sung Min Son et al.: Changes in upper-extremity muscle activities due to head position in subjects with a forward head posture and rounded shoulders.: J Phys Sci.: 2015 Jun;30.

3)Published by the Human Factors and Ergonomics Society P.O.Box 1369: Human Factors Engineering of Computer Workstations: pp.76