「身体を整えて」から「動く」ことで「コンディショング、ライブパフォーマンス」を高め、快適な毎日を過ごせるように、セッション(手技×マシンピラティス)をご提供しています。

・本記事から得られるもの、理解できる事

〇「ストレートネック」について、ある程度理解できる

〇「脊柱(背骨)」の構造をある程度理解できる

それでは、さっそく解説していきます!

こんにちは、Basisの新田です。

今回はストレートネックについて、皆様に少しでも分かりやすく伝わるように記事を書いていけたらと思います。今回の記事も私自身が論文を読んでみて参考になった部分を中心に解説していきたいと思います。まず今回の記事を読む前に「肩のつまりについて」という記事も一読していただけると幸いです。そちらの記事の中では、肩こりに関わる筋肉を解説していて、今回のストレートネックと関係の深い筋肉もあるため事前知識に打って付けとなります。

それでは前置きが長くなってしまいましたが、さっそく以下の図を解剖学的に紐解いていき、まずは私たちの身体の中心となる脊柱(背骨)の構造について理解するところから始めていきましょう。

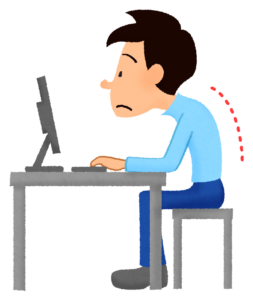

図1.デスクワーク時の特徴的な姿勢

図1のような姿勢を解剖学的に見ていくと、骨盤後傾→腰椎屈曲→胸椎屈曲→肩甲骨外転・挙上→頸部前方偏移という姿勢となり、頸部は本来位置する場所から前方へ移動してしまい、この位置では筋肉の緊張はアンバランスな状態になってしまいます。「頸部本来の位置」と書かせて頂きましたが、次の項目では私たちの頸部を含めた脊柱がどのような位置にあるのが正しいかを解説していきたいと思います。

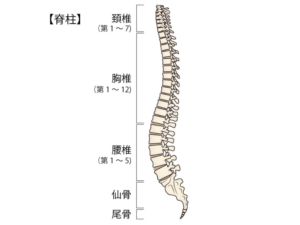

図2は人間の脊柱をそれぞれのブロックに分けた図になります。頚椎という部分がいわゆる首と言われる部分になり、この図には表記されていませんが頭部(頭、頭蓋骨をイメージして下さい)が頚椎に乗っかるような形で存在します。頚椎に始まりそれより下には胸椎~腰椎~仙骨~尾骨と積み木のように人間の脊柱は構成されています。この図を見ると人間の脊柱は真っすぐな形ではなく、それぞれのブロックで弯曲している事に気付くかと思います。

図2.人間の脊柱(背骨)

基本的な脊柱の構造として、頚椎:前方、胸椎:後方、腰椎:前方へ私たちの脊柱はS字に弯曲しています。これは生理学的弯曲と言われ、この構造があるおかげで重力を適切に分散することが可能となるわけです。それでは次に、この弯曲が無かった場合どうなるかを考察してみましょう。

図3.脊柱の弯曲数と重力の関係(左から弯曲0~3つ)

図3は脊柱の弯曲と重力の関係を示した図になります。計算式はN2(N:弯曲の数)+1=R(抵抗力:背骨の強さ)で計算されています。まず1番左が弯曲の数が0であり外力への抵抗力はそのまま1となります。次に弯曲が1つ増えると重力への抵抗力は2となります。さらに弯曲が2つになると抵抗力は5となります。そして最後に生理学的な弯曲数である3つになると、重力への抵抗力は10となります。以上の事から生理学的な弯曲が保持されることで、背骨の強さが高まり重力への抵抗力が担保されるという構造であることが理解できたかと思います。

逆に言えば頸部の生理学的弯曲が減少するだけで、重力への抵抗力は半減しコンディションを維持することが難しくなるということです。さらには弯曲数の減少に付随するような形で、頸部自体の筋緊張も変化し痛みや不調につながることも考えられるということです。これに関しては最後に論文からの報告も絡めて説明させて頂こうと思います。

そして脊柱の周囲には自律神経をはじめとした神経経路も通過しているため、慢性的な不調に繋がる可能性もあります。さらに運動と絡めて考えてみると、脊柱~骨盤-下肢との協調が得られているかどうかという要素を考慮する必要があり、脊柱で始まった不調が最終的に下肢への不調も引き起こしてくる可能性まであるということです。

ここまでで私たちの頸部を含めた脊柱がどのような位置関係であるのが望ましいか、生理的弯曲が確保されていることがどれだけ重要かが理解できたかと思います。それでは以上の内容を踏まえた上で、今回の本題であるストレートネックについて解説していきたいと思います。

スマートフォンの普及とともに私自身も、良く耳にするようになったと感じるストレートネックという名称ですが、これは医学的な「病名」ではなく頸部の「状態」を指す言葉になります。どういう事かと言うと、まず首が痛くて病院に行ったとすればレントゲン検査を実施されることが多いでしょう。そしてレントゲンの結果から、頸部の位置関係を見て「ストレートネックですねー(頚椎のカーブが少なくなっています)」となるわけです。

医学的な病名で言えば「頚椎症」や「頚椎椎間板ヘルニア」などが診断名として使われることが多いようです。ここまでの内容で何が言いたいかというと、ストレートネック=大きな病気というわけではなく「頚椎のカーブが少なくなっています」という状態だけを指しているため、心配しすぎる必要はないということです。もちろんそれに伴って腕への痺れ(神経症状)がある場合、危険性は考えられますので一概に安心して良いというわけではないことも理解していただければと思います。

そして日本ではストレートネックという名称が聞きなじみのある言葉ですが、海外ではテキストネック(スマートフォンやパソコンで文字、テキストを打つ事で生じる)という言葉で表現されることが多いようですので、参考までに覚えておくと記事や言葉を調べるときに役立つかと思います。

それでは最後になりますが論文からの報告を基にして、頚椎のカーブが少なくなると具体的にどれぐらいコンディションが維持しにくくなるかを説明させて頂き、簡単な対応も書いていこうと思います。

図4は頚椎の角度が変化することで首にかかる重さがどのように変化していくかを説明している図になります。1番左は首の角度が0度で重さが約4.5~5.5kg程度かかる計算になります。最初の段階でも頭という物質はかなり重たいということが分かりますね。そこから角度が15度→30度→45度→60度と増加するにつれて、重さも約12kg→18kg→22kg→27kgと増加していくことが分かります。

そしてこの記事を読んだ方はぜひ電車の中や椅子に座って作業をしている人を観察してみてください。私の感覚にはなりますが、30度~45度前後の角度でスマートフォンを操作している人が多いのではないかと思います。

今回の論文では時間経過による負荷の増減は記載されていませんでしたが、この姿勢を取った段階で上記の負荷が継続的にかかると仮定して、1つの例を挙げてみましょう。ある人が頸部30度の姿勢で1時間ほどスマートフォンを使用したとします。

計算がしやすいように1分につき約20kg程度の負荷がかかると考えた場合、約20kg×60分=1200kgもの負荷を受けているという驚きの計算式が立てられることになります。もちろん、実際には負荷の増減があると思いますがそれを考慮しても、そのような状態が何年間という期間で続くことは身体に対して良くないと想像できますね。別の論文による報告ですが、今すぐできる簡単な対応として20分ごとにスマートフォンから離れることを推奨していましたので、この記事を読んだ皆さんも20分毎に立ったり座ったり別の作業をすることを強くオススメします。

いかがでしたでしょうか。今回はストレートネックについて書かせて頂きました。私自身、記事を書く時はパソコンを使用しており上記にある論文を読んでしまったことで、首の位置が気になって仕方なくなりました。いままでの記事を書いている時もそうでしたが、作業に没頭すると時間を忘れてしまう所があるため、皆様の身体だけでなく自分の身体も守ろうと、20分ごとの休憩を心がけるようになりました。

今回の記事ではストレートネックを知るということを重要視したため、記事のボリューム以上に難しい用語も増えてしまったと思いますが、ここまで読んで頂いた皆様には今回の内容が少しでもストレートネックを理解する手助けになればと思います。最後まで読んで頂きありがとうございました。失礼いたします。

Basis~からだのメンテナンススタジオ~ 新田

参考引用文献

1)Kenneth K Hansraj.: Assessment of stresses in the cervical spine caused by posture and position of the head.: Surg Technol Int.: 2014 Nov;25.

2)Jung Won Kwon, Sung Min Son et al.: Changes in upper-extremity muscle activities due to head position in subjects with a forward head posture and rounded shoulders.: J Phys Sci.: 2015 Jun;30.

3)Bo-Been Kim, Ji-Hyun Lee et al.: Effects of suboccipital release with craniocervical flexion exercise on craniocervical alignment and extrinsic cervical muscle activity in subjects with forward head posture.: J Electromyogr Kinesiol.: 2016 Oct;30.

4)Sunil Neupane, U T Ifthikar Ali et al.: Text Neck Syndrome-Systematic Review.: Imperial Journal of Interdisciplinary Research.: 2017

5)Alexandra-Regina Tsantili, Dimosthenis Chrysikos et al.: Text Neck Syndrome: Disentangling a New Epidemic.: Acta Med Acad.: 2022 Aug;51