「身体を整えて」から「動く」ことで「コンディショング、ライブパフォーマンス」を高め、快適な毎日を過ごせるように、セッション(手技×マシンピラティス)をご提供しています。

・本記事から得られるもの、理解できる事

〇股関節の構造がある程度理解できる

〇「FAI」について、ある程度理解できる

それでは、さっそく解説していきます!

こんにちは、Basisの新田です。

今回はFAI(Femoro Acetabular Impingement:大腿骨寛骨臼インピンジメント)について、皆様に少しでも分かりやすく伝わるように記事を書いていけたらと思います。今回の記事も私自身が論文を読んでみて参考になった部分を中心に解説していきたいと思います。まずはFAIを理解するために、股関節の構造・役割を簡単に解説させて頂き順を追ってFAIを深掘りしていく形で進めていこうと思います。

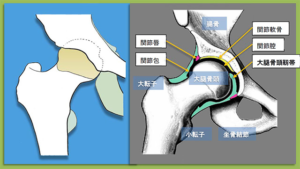

それではさっそく股関節の構造と役割について書いていこうと思いますが、まず前提として股関節という関節は荷重を受け止める関節であり、歩く・立つ・座るなどの日常生活を送る上で非常に重要な関節であることは皆様も理解できるかと思います。そして股関節の構造は、寛骨臼と大腿骨の2つで形成された関節になります。股関節を解剖学的に説明するなら、「球関節」と呼ばれる構造に分類され、人体で球関節と呼ばれるのは肩関節と股関節、そして腕頭関節の3つしかありません。

股関節を日常の物で例えると、ゴルフのティーにボールを乗せたような形状を想像していただければ分かりやすいかと思います。実際にはそこまで不安定な構造ではなく、関節周囲は関節包靭帯や筋肉で保護されています。これらの構造についても後ほど解説していこうと思います。

上記の例えでは不安定性の高い関節かと思ってしまいますが、論文的には比較的安定性の高い関節の1つとなります。受け皿である寛骨臼(ティー)には大腿骨頭(ボール)が2/3ほど収まる構造となっています。さらに寛骨臼には関節唇という広がりもあることで関節の表面と容積を増大させ、関節包という袋に包まれることで関節の中は陰圧状態となり、関節自体も強固に吸着することで安定性を増しています。

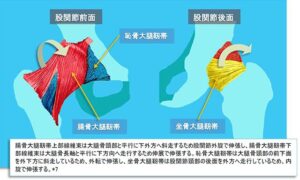

さらに関節包を補強する形で腸骨大腿靭帯・恥骨大腿靭帯・坐骨大腿靭帯と呼ばれる3つの関節包靭帯が存在し、これらの靭帯は股関節が伸展位(立った状態や足を後ろへ引いた状態)になると緊張し、屈曲位(座った状態や足を前方へ曲げた状態)になると弛緩するという特性があります。このように関節自体も安定性を向上するような形状をしていて、関節の周囲は関節包・関節包靭帯といった組織で取り囲むことで更なる安定性を確保しています。

図1.股関節の構造

図2.関節包靭帯

ここまで聞いただけでも股関節という構造の安定性は理解できるかと思いますが、股関節の周囲は筋肉も非常に多い構造となっています。現場で私自身が感じるのは、FAIに関連する筋肉として大腿骨頭の前方を通過する筋肉が影響していることが多いと感じています。大腿骨頭の前方を通る筋肉として、腸腰筋(腸骨筋・大腰筋を合わせた名称)や大腿直筋・長内転筋・恥骨筋などが存在します。

特に大腿直筋は直頭と反回頭の2頭で構成されており、直頭は大腿骨頭を前方から押さえつけて安定性を向上し、反回頭は股関節を後方まで取り囲むような形で存在しています。つまり、大腿直筋は安定性と可動性を担う非常に重要な筋肉と言えます。さらに大腿骨頭の前方は大腿神経が通過しており、大腿直筋が緊張し収縮機能が低下してしまうと大腿神経の血流が低下し、痛みを中心とした影響が出ることは想像しやすいと思います。

さらに股関節前方の組織で2010年頃から重要視され始めた筋肉として、Iliocapsularis(腸骨包筋)と呼ばれるものがあります。1つの論文によればこの筋肉は下前腸骨棘・股関節包~小転子に付着する小さな筋肉でありながら、股関節包を引き締めることで動的安定筋として機能することが示唆されています。

ここまで股関節前方に安定性を担う筋肉が多いのは、私たちの進化の過程が関係しているのではないかと報告されることがあります。私たちの祖先をさかのぼると類人猿と呼ばれる、四足歩行を用いて移動していたことが分かっています。そこから、私たちが直立二足歩行という姿勢になると股関節は図1の左側のような形になります。つまり本来股関節の安定性だけを考えると、四足歩行の状態つまり股関節の軽度屈曲位が最も安定していると言えます。

そして股関節の後方は深層外旋6筋(梨状筋・上/下双子筋・内閉鎖筋・外閉鎖筋・大腿方形筋)と呼ばれる筋肉が存在しており、現場では内閉鎖筋やさらに表層にある大殿筋・中殿筋が緊張していることで、後方~前方への圧迫ストレスを増大し股関節前方の痛みに繋がっているケースも多く見られます。

ここまで読み進めて頂けたら、股関節の構造についての理解は格段に深まっていると思いますので、ここからはFAIについての解説を進めていきたいと思います。まずFAIとは股関節に起きる変形のことを指します。大腿骨頸部で生じる変形はCam変形と呼び、寛骨臼で生じる変形をPincer変形と呼ばれます。そして上記の変形が同時に生じている場合をCombined変形と呼びます。このような変形が生じた状態で股関節を動かしていると、関節唇や関節軟骨に対して衝突するストレスが生じ、股関節の炎症を引き起こしてしまうことが考えられます。

続いて論文の報告からFAIの有病率を見てみましょう。50歳以上の日本人427名の両側股関節(854股関節)に対してレントゲン検査を用いて解析を実施し、FAIの有病率が計算されていました。それによるとCam変形は4.2%、Pincer変形は20.3%、Combined変形は0.7%存在していると報告されています。さらにこの論文では疼痛との関連性も評価されていましたが、痛みは全股関節854のうち60股関節(7.0%)にみられ、そのうち14股関節(7.0%)にFAIが認められFAIと股関節痛には有意な関連が認められなかったと報告されています。

こうした論文から考えてみると、変形と股関節の痛みが関連しないケースもあるということが分かります。つまり骨の変形が関係しないケースであれば、私たちの得意とする筋肉に対しての手技やピラティスをはじめとした運動を行うことで対応できる部分も多いのではないかと考えています。実際に現場では動作時の股関節痛や股関節がハマっていない感覚など、様々な症状を訴えられることもありますがセッション終了時には痛みや股関節の感覚に変化を実感していただけることが非常に多いです。

今回の記事を読んでいる皆様の中には、もしかしたら股関節について悩まれている方がいるかもしれません。実際にレントゲンをはじめとした画像診断では問題がないと言われても、「ずっと座っていると股関節が痛くなります」、「歩く時や段差をまたぐ時に股関節が動かしにくくて」といった、本当に人それぞれの多種多様な症状が見られます。上記のような症状や股関節についてのお悩みがある方は是非、お気軽に相談していただければと思います。

それでは最後になりますが、今回は股関節の構造とFAIについて書かせて頂きました。今回も難しい用語が多くなってしまいましたが、次回はFAIの予防方法や股関節の痛みを軽減するための運動について解説させて頂きたいと思っています。最後まで読んで頂きありがとうございました。失礼いたします。

Basis~からだのメンテナンススタジオ~ 新田

参考引用文献

1)V Tan, R M Seldes et al.: Contribution of acetabular labrum to articulating surface area and femoral head coverage in adult hip joints: an anatomic study in cadavera.: Am J Orthop.: 2001 Nov;30(11).

2)運動器超音波塾より: https://www.jusei-news.com/feature/8072/

3)Masahiro Hasegawa, Masakazu Morikawa et al.: Population-based prevalence of femoroacetabular impingement in Japan.: Mod Rheumatol.: 2021 Jul;31(4).

4) Masayoshi Saito, Zakir H Khokher et al.: The role of iliocapsularis in hip pathology: a scoping review.: Journal of Hip Preservation Surgery.: 2021 Jul;8(2).