「身体を整えて」から「動く」ことで「コンディショング、ライブパフォーマンス」を高め、快適な毎日を過ごせるように、セッション(手技×マシンピラティス)をご提供しています。

「坐骨神経痛」に効果的な運動を理解する

それでは始めていきましょう!

こんにちは、Basisの新田です。

今回は腰~下肢の痛みで関わることが多い、坐骨神経痛に効果的な運動について少しでも分かりやすく伝わるように記事を書いていけたらと思います。

今回も私の経験を基に効果的だった部分を中心に解説していこうと思いますので、よろしくお願いします。

まずは復習として坐骨神経痛を理解するために、骨盤帯の構造・役割を解説させて頂き順を追って坐骨神経痛に対して効果的な運動を解説していきたいと思います。

骨盤帯の構造と坐骨神経について

それでは簡単に骨盤帯の構造と坐骨神経について復習していきましょう。

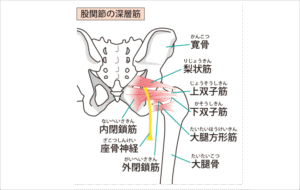

図1は骨盤を後方から見た模式図となります。

坐骨神経というのは仙骨神経叢という脊柱管から起こる神経の分岐した物を指します。その中でも坐骨神経が始まる場所はL4~S3(腰椎4番~仙骨3番)で大腿後面を走行し、膝窩部(膝の裏)で脛骨神経と腓骨神経の2つに分かれます。

坐骨神経痛とは?

そして坐骨神経痛とは、この神経に伸張+圧迫や炎症によるストレスがかかることでお尻が痛い・太ももの後ろが痛い・ビリビリと痺れる感じがするなどの代表的な症状が出現します。

さらに強い症状になると、①膀胱直腸障害(尿意が分からない・便が出にくくなるなど)②著明な筋力低下(足首が起こせない)③生活に支障が出るレベルの痛み(じっとしていても痛い)などが見られることがあります。

上記3つの強い症状が1つでも当てはまる場合は、医療機関への受診を強く推奨します。

図1.骨盤を後方から見た模式図

坐骨神経痛と関連する疾患

主な坐骨神経痛と関連する疾患として、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症があります。

ほかにも側弯症や股関節疾患なども要因として考えられます。

このような疾患が関連する理由として、坐骨神経は先ほどの場面で説明したように脊柱から始まり大腿の後面を走行しています。特に神経は走行を変える部分でストレスが増大するという特徴により、脊柱や股関節と密接に関係します。

坐骨神経が走行を変える部位として多裂筋や梨状筋・ハムストリングスが挙げられます。多裂筋に関しては脊柱から始まった神経が腰椎に付着する筋肉を支配しており、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症があると根本の脊柱周囲における影響からストレスが増大してしまいます。さらには多裂筋自体の緊張が亢進することで、神経に対する圧迫ストレスが高くなることも考えられます。

梨状筋に関しては論文上で様々な走行パターンが報告されていますが、梨状筋の下を通過する形が多くハムストリングスにおいては、坐骨神経が筋肉の下を通過した後に脛骨神経・総腓骨神経の2本に分かれる時に関係しています。上記2つの筋肉に関しても多裂筋と同様で、筋肉自体の緊張が亢進すると筋肉の下を通過する時のストレスが増大することで、痛みがでてしまいます。

坐骨神経痛に効果的な運動とは?

以上の2つを理解した上で次の項目からは坐骨神経痛に効果的な運動を3つ紹介させて頂きたいと思います。改めて大前提になりますが、運動は痛みが無い範囲で実施するのが重要です。そして運動を実施してみて、どうしても痛みがある場合は無理せずに別の運動を実施してみるのも1つです。

ロックバックエクササイズ

それではさっそく1つ目の運動を紹介していきます。1つ目はロックバックエクササイズです。実はこの運動は「FAIに有効な運動について」でも紹介させて頂きました。その際には股関節後方にある殿筋群の伸張性を出すことを目的として紹介しています。しかし、このエクササイズは脊柱に対しても有効な運動となります。

この写真では股関節優位の動作となっていますが、脊柱(特に腰部分)全体を丸くして踵に向かってお尻を下げていくことで多裂筋を伸張することが可能となります。坐骨神経痛が脊柱と股関節に関連しているケースが多いため、両方を一気に叩くことが出来るため非常にオススメの運動となります。さらに工夫点としてお尻を下げていく方向を斜めにすることで、脊柱への伸張ストレッチ+殿筋へのストレッチの方向を変えることも可能になります。

図2.ロックバックエクササイズ(写真協力:当施設代表の山下)

バードドッグ

2つ目はバードドッグという種目になります。この種目は多裂筋を活性化させる目的で使用します。図のように腕と反対の足を遠くに伸ばすことで多裂筋の収縮を効果的に得られます。さらには、地面に接地している手と足は肩甲帯+腹筋群を収縮させることも可能です。多裂筋は最初から収縮練習を実施すると、痛みが強くなる可能性もあるためこの運動は1つ目の運動が上手に出来るようになってきた段階で実施するのがオススメです。

図3.バードドッグ

オンエルボーキャットバックツイスト

そして3つ目の種目はオンエルボーキャットバックツイストという種目になります。この種目の主な狙いは左殿筋群の伸張ストレッチ+肩甲帯の支持性を連動させる目的で使用します。この運動に関しては肩甲帯の機能低下によって、動作が難しくなる点はありますが上肢機能の低下によって、体幹~下肢への動作が不安定となり下肢に対しての負担を増大してしまうことがあるため、最終的にはこのような運動も出来る方が望ましいです。

図4.オンエルボーキャットバックツイスト

いかがでしたでしょうか。今回は坐骨神経痛に効果的な運動について書かせて頂きました。坐骨神経痛と1口に言っても、原因は多岐にわたり痛みを出す部位が違うと効果的な運動が変わることも理解できたかと思います。今回紹介させて頂いた運動も一部になりますし、運動を実施して痛みが強くなる方もいるかと思いますので、無理のないように実施してみてください。

あとは実際に運動を行っても、「これで合ってる?」「うまく出来てないかもしれない・・・」など疑問点も出てくると思います。そのような時は気軽に相談して頂ければと思います。今回の記事が少しでも坐骨神経痛を軽減する手助けになれば幸いです。最後まで読んで頂きありがとうございました。

Basis~からだのメンテナンススタジオ~ 新田

参考引用文献

1)Mette Jensen Stochkendahl, Per Kjaer et al.: National Clinical Guidelines for non-surgical treatment of patients with recent onset low back pain or lumbar radiculopathy.: Eur Spine J.: 2018 Jan;27(1).

2)Renato Santos de Almeida, Eduardo Machado et al.: Pragmatic neural tissue management improves short-term pain and disability in patients with sciatica: a single-arm clinical trial.: J Man Manip Ther.: 2019 Sep;27(4).